简述

这是大英博物馆镇馆之宝罗塞塔石碑的复制件,展于大英博物馆的一号馆-启蒙馆,原件位于4号埃及雕塑厅,由四面玻璃密封保护。专门制作这件复制品为了供游客们近距离观赏、触摸和研究。

罗塞塔石碑是公元前196年托勒密时期的一块花岗闪长岩残碑,这块复制品完美的重现了残碑的样子。

在公元前332年亚历山大大帝征服埃及之前,埃及的诏书都是以象形文字(圣书体)书写颁布的。亚历山大猝死后,他的大将托勒密在埃及建立了托勒密王朝,这是罗马征服埃及前的埃及最后的王朝,此时,已经使用了三千年之久的象形文字走到了尽头,新的统治者把母语希腊文作为官方用语,作为埃及古老文明载体的象形文字被逐渐废弃,使用和能够读写象形文字的群体越来越少。托勒密五世即位后,为了巩固其薄弱的统治基础,为笼络祭司阶层而颁布诏书并立碑于神庙以昭告天下,为了便于普罗民众阅读,石碑除了统治阶层使用的希腊文,维护传统的祭司们使用的象形文字外,还增加了世俗社会使用的草书体,因此罗塞塔石碑上有了三种文字。上部14行的埃及象形文字(或称圣书体)、中部32行的埃及草书(或称世俗体)、以及下部的54行希腊文。它间接表明了自从托勒密时期以来的时局、以及书写系统所发生的巨大变化。诏书内容是乏味的官方措辞,上面列举了国王托勒密五世,为神庙所作的善行,还间接显示出神职人员当时所获的供养。

罗赛塔石碑的来历

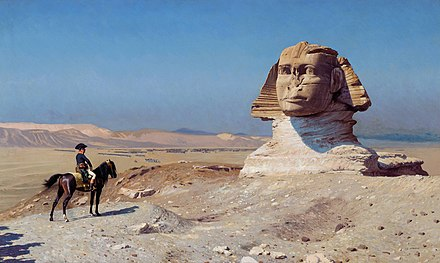

1799年,拿破仑军队在埃及el-Rashid(即罗塞塔镇)附近,进行要塞地基的扩大工程时发现了这块残缺的石碑。随着拿破仑战败,根据亚历山大协约,罗塞塔石碑和其它法军获取的埃及文物一道,成为了英王的财产。

罗塞塔石碑于1802年运抵英国后,即以英王乔治三世的名义赠予大英博物馆。

这之后的两百多年间,其就一直被陈列于埃及雕塑馆,是博物馆最重要的馆藏之一。石碑原件仅在一战期间短暂地离开过大英博物馆一次。那是在1917年时, 由于馆方担心激烈的轰炸有可能会对馆藏造成损毁, 因此将包括罗塞塔石碑在内的一批可移动文物,秘密移藏至附近Holborn地铁站内的地下50英尺处。两年后这批文物才重回博物馆。

罗塞塔石碑的发现,为已失传了 1400多年的埃及古文字的解读带来了希望。在石碑刚被发现不久后的十九世纪初,学者们就开始从碑文上已知的希腊文着手,试图解读与之相对应的埃及象形文字。

英国的一位天才学者-托玛斯•扬,首先指出了罗塞塔碑文上的有些象形文字,如重复出现次数与希腊文中“托勒密”一词出现次数一样的象形文字组成的矩形方框,应该为法老名字“托勒密”的读音。其后,法国学者商博良(Jean-François Champollion,1790-1832年)进一步认识到,象形文字其实还记录了埃及语的读音。商博良的工作为之后对古埃及语言和文化的认识和研究奠定了基础。

托马斯.扬(Thomas Young,1773-1829年)

自1799年法国军队发现罗塞塔石碑以来,欧洲的东方学的学者们一直试图破译埃及象形文字的形态。其中英国天才学者托马斯.扬是其中的佼佼者。扬是于 1813 年开始他的埃及学的象形文字破译工作。

1818年2月10日扬写信给英国探险之父威廉·约翰·班克斯(William John Bankes,1786-1855年),问当时在埃及旅行的班克斯,是否可以帮助他复制一些碑文。班克斯曾和随行的绘图师们一起,在埃及和努比亚拓取或者绘制了一些重要的铭文和庙宇记录。扬还列出了一些他破译的埃及象形文字的意思。这封信现在也展示在启蒙馆,在罗赛塔石碑复制品旁边的玻璃展示柜内。

信中,扬请班克斯找出罗塞塔石碑缺失的碎片,说“它的价值非比寻常”,并就哪些象形文字铭文最值得复制、且如何识别提供了建议。最后,他提供了他翻译过的一些符号组的列表,其中包括一些来自罗塞塔石碑的符号。他这几组译文大部分是正确的,但他无法分析出这些符号是如何传达其含义的。扬相信象形文字主要是表意符号,而非表音符号。

当时欧洲国家有许多研究人员已经有了少量的进展,瑞典学者阿克布雷德(Johan David Åkerblad,1763-1819 )于 1802 年整理出了由 29 个字母组成的埃及草书体字母表(后来被证明 有14 个不正确)。阿克布雷德在尝试阅读铭文时强调埃及草书的重要性是正确的,但他错误地认为其文本完全是按字母顺序排列的。

1814 年,扬在阿克布雷德的基础上继续完善,已经相当程度翻译出了罗塞塔石碑草书体的文本(使用了一个包含 86 个通俗词的列表),然后开始钻研象形文字,他发挥了数学上的天赋,利用已知希腊文中“国王”出现的次数来对比草书体中的词出现次数,试图找出它们之间的对应关系,部分词被成功比对出来,但相当的部分无法得出结论,即使确认了的词,他仍无法发音读出他们,因对这些词的字母的音标没有被系统地整理出来,扬当时未能认识到石碑上的希腊文,草书体和象形文字之间是释义而不是简单的一一对应的翻译。

托马斯.扬和商博良的破译竞赛

扬和法国学者商博良(Jean-François Champollion 1790-1832)之间在破译象形文字方面存在相当激烈的竞争。

1814年,商博良写信给英国皇家学会,希望得到罗赛塔石碑的更清晰的拓本,说他如果能得到更清晰的拓本的话,他会更快的破译成功。时任英国皇家学会外事秘书的正是扬,他在草书体的基础上已经花了几个月时间破译象形文字,但却几乎没有进展。他觉得商博良有点自夸自大,便拒绝了商博良的拓本请求,1815年他在回信中说:“法国的译文和英国的一样好……我不怀疑像阿克布雷德和先生您这些深入研究过科普特语的学者,可能已经成功地给出了比我的更完美的翻译,它们完全来自对不同部分和希腊译文的艰辛的比较。……” 商博良收到回复后才第一次得知扬的工作和扬的态度。之后他们彼此一直对工作细节对对方保密。

1818 年,大英百科全书由扬撰写的条目的“埃及”中,他发表了一些有关埃及文字破译的最新成果。声称发现了一些文本的规则。他还正确区分了名词的单数,双数和复数形式。扬认为象形文字、草书体属于不同的历史时期,即越来越多的表音文字来代表表意文字的不同进化阶段。

同时,扬已经正确识别出托勒密五世名字的象形文字形式,不过,扬相信只有在埃及王朝的晚期的一些外来统治者的名字才用注音符号书写,而之前的埃及本土人名和早期所有文字都是用表意符号书写的。后世学者认为扬对埃及学的真正贡献是他对草书体的破译,其中关键进展就是他正确地将其识别为由表意符号和表音符号组成。但不知什么原因,他从未考虑过象形文字可能也是同样的表达方式。而这正是后来商博良成功的关键一步。

1822 年,商博良最终成功破译了象形文字并出版了「象形文字的翻译和语法系统」时,扬像许多其他同行一样称赞了他的工作成果。不过一年后,扬发表了《象形文字文学和埃及文物的最新发现》,文章中称他自己的成果是商博良成果的基础。实际上,扬正确地找到了六个象形文字符号的表音方式,但没有推导出语法规则。扬本人也承认商博良对科普特语的掌握程度远超自己,正是这种劣势导致了自己功亏一篑。

扬觉得商博良不愿意和他分享象形文字破译的功劳,由此引起的争议恰逢英国和法国争夺欧洲霸权的紧张政治局势下,因此英国人倾向于支持扬,而法国人则支持商博良。商博良相当谨慎地承认了扬的一些贡献,在 1826 年之后,当商博良在卢浮宫任职期间,他曾为扬分享了一些埃及草书体手稿。

直到1862年,在英格兰地区,仍有个别人如乔治·刘易斯爵士仍对商博良的成就表示怀疑,但主流学界都接受了埃及象形文字破解中商博良的主要地位的事实。不过民间的对立情绪还是存在,1970 年代初期,法国游客抱怨商博良的肖像比相邻信息板上的扬的肖像要小;英国游客抱怨的情况恰恰相反。但实际上,这两个肖像是相同的尺寸。

本文章由爱博文传创作整理,转载请注明出处!

爱博文传专业从事博物馆讲解服务,为您的旅途增添精彩,请联系客服预约:电话(0044 7706784167)微信(AuseumLtd)